Cardano Blueprintが示す未来──世界の分裂と秩序再編時代におけるカルダノ2.0の胎動と「Cardano国家」モデルの構築へ

世界が分裂と再編に向かう中、IOGが静かに提示した分散的で参加型の秩序を支える構造を持つCardano Blueprintは、技術と思想の両面で新しい通貨・金融秩序の設計図となるか?

序章|トランプ・イラン開戦と世界秩序の臨界点

2025年6月、歴史は再び臨界点に達しようとしています。イランによるイスラエルへの攻撃を契機に、中東情勢は激化の一途をたどってきましたが、6月21日、アメリカのトランプ大統領がイランの核施設への爆撃を命じたことにより、国際社会は新たな「世界戦争前夜」の段階に突入しました。

この一手は、単なる報復の域を超え、世界秩序そのものを再編する導火線となり得るものです。中東という地政学的に重要な舞台で、軍事力と核技術、そして宗教的・民族的対立が複雑に絡み合う中でのアメリカによる先制的攻撃は、国連やG7といった既存の国際枠組みの限界も露呈させました。

そして今、私たちは次の問いに直面しています──

「戦争とは何を再編し、何を終わらせるのか?」

このような緊張の高まりと同時に、世界の金融システムにも地殻変動が生じつつあります。各国の通貨は、ドル基軸体制の変容、金利政策の揺らぎ、そして暗号資産の拡大を受けて、かつてない不安定性を抱えています。アメリカの国家債務問題や、中央銀行デジタル通貨(CBDC)構想の停滞、国際送金網の再構築など、通貨と経済の「再起動」はもはや不可避の潮流となっています。

このような文脈において、分散型台帳技術は、単なるテクノロジーにとどまらず、新たな通貨・金融秩序を設計するための「政治的技術基盤」としての意味合いを帯びはじめています。

「デフォルトと分散」──

それは、従来の国家主権と金融秩序の断絶を意味すると同時に、あらゆる個人と地域が再び「設計」に参加できる新時代の始まりでもあります。

こうした歴史の裂け目とも呼べる瞬間に、Input Output Global(IOG)は静かに「Cardano Blueprint」を公開しました。それは単なる技術仕様書ではなく、カルダノという分散型システムが次のフェーズ=Cardano 2.0へと進化するための設計図であり、ある種の「文明構築計画」でもあります。

参考記事:

次章からは、このCardano Blueprintの内容を具体的に読み解きながら、それがどのように現在の戦争・金融・通貨の文脈と交差し、そして未来の「Cardano国家」モデルへと接続されていくのかを探ってまいります。

第1章|Cardano Blueprintとは何か?

2025年6月、IOG(Input Output Global)は、カルダノ・ブロックチェーンの次なる進化を形にする重要なプロジェクト「Cardano Blueprint(カルダノ設計図)」を発表しました。このBlueprintは単なる技術文書ではなく、カルダノという複雑かつ進化し続ける分散型システムを誰もが理解し、構築できるようにするための「知識のインフラ」であり、いわばCardano 2.0時代のための公共的な設計図です。

技術を「読む」ことは、未来を「設計」すること

これまでカルダノのプロトコル仕様やドキュメントは、主にHaskellによる実装とともに発展してきました。cardano-nodeというリファレンス実装は、Ouroborosコンセンサス、eUTxO台帳、Plutusスマートコントラクトなどを含む非常に堅牢なコードベースですが、次のような課題も抱えていました。

- 情報が複数のリポジトリに分散している

- 高度な形式手法や実装依存の記述が多く、習得が難しい

- 実装に結びついた解釈が先行し、他の言語や構成による再実装が困難

こうした状況を打開するために、Blueprintは「実装に依存しないプロトコル理解の体系化」を目指しています。言い換えれば、Haskellが読めなくても、Plutusが書けなくても、カルダノの仕組みを“読める”時代をつくることが目的なのです。

Blueprintが提供する5つの価値

Blueprintは、次の5つの原則に基づき構築されています。

- Accessible(アクセシブル):明快な言葉、図解、Markdownによる読みやすい形式

- Open(オープン):GitHubなどで誰もが貢献可能な構造

- Minimal(ミニマル):必要最小限の仕様と振る舞いに焦点を絞る

- Lightweight(軽量):テスト・参照・再利用がしやすい構成

- Evidence-based(根拠重視):テストデータやCDDL、JSONスキーマ、シミュレーションを含む

これにより、Blueprintは単なる文書ではなく、再現性と拡張性を担保する知識ベースとして機能します。

Blueprintが開く「ノード多様性」と分散性の未来

カルダノは現在、「ノード多様性(Node Diversity)」という新たな課題にも向き合っています。これは、Haskell製のリファレンス実装に依存しない複数のノード実装(例:RustやTypeScriptなど)を育成し、単一実装への依存によるリスクを排除する取り組みです。

Blueprintはこのノード多様性を支える基盤として機能します。すなわち、どの言語でも、どの開発者でもCardanoノードを実装できる世界を実現するのです。

技術と思想の「再統合」としてのBlueprint

Blueprintは、単に技術仕様を整えるだけではありません。それは、思想としてのカルダノ=分散的で参加型の秩序を支える構造そのものを再定義し、文書化する作業でもあります。

このBlueprintを通じてIOGが示したのは、「設計は特権ではなく、共有されるべき公共財である」という強いメッセージです。カルダノが向かう先に「Cardano国家」や「分散型社会の基盤構築」があるとすれば、その建設に必要な設計図こそが、このBlueprintなのです。

次章では、この設計図の中核にある技術的な柱と構成要素=ネットワーク、コンセンサス、ストレージ、Plutusなどについて、より具体的に見ていきたいと思います。

第2章|Blueprintが開くカルダノ2.0への扉

Cardano Blueprintは、単なるドキュメントの刷新ではありません。それは、カルダノが「Cardano 2.0」時代に突入するための技術的再構築=リファクタリングと再定義の計画書でもあります。IOGが公開したこの設計図は、カルダノの中核構造を見直し、あらゆるレイヤーの相互運用性、透明性、再実装可能性を高めることを目的としています。

ここではBlueprintによって明示化されたカルダノの主要技術要素を見ながら、それがいかにしてCardano 2.0の胎動につながるのかを考察していきます。

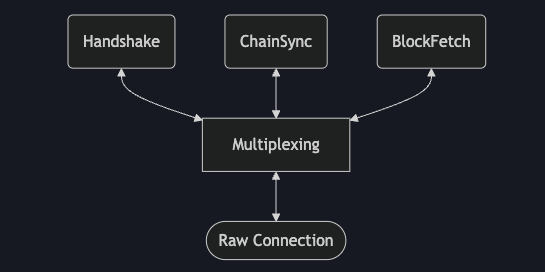

ネットワーク層:Mini-protocolsが示す構造化された通信設計

カルダノのノードは、複数のMini-protocol(小型プロトコル)によって通信を行います。Blueprintでは、これらがどのように構成され、どのようにMultiplexerを通じて共有されるかが明確に図解されています。

- ChainSync:チェーンの状態を同期(ヘッダー中心)

- BlockFetch:必要なブロック本体を取得

- TxSubmission2:トランザクションの拡散

- Handshake / KeepAlive:バージョン交渉と接続維持

これらのプロトコルはすべてCBOR + CDDLベースで定義されており、他言語でも独立実装が可能となるよう設計されています。Blueprintによって、その構造と仕様が透明化されたことで、今後はHaskellに依存せず、RustやTypeScriptなどによる軽量ノードの普及が現実味を帯びてきました。

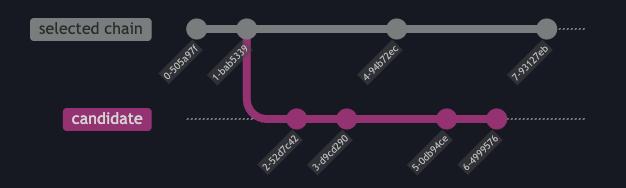

コンセンサス層:Ouroborosファミリーの進化と明示化

カルダノのコンセンサスプロトコルは「Ouroboros」ファミリーと呼ばれ、時代ごとに進化してきました。Blueprintでは、これらの構造が文書と図解によって体系化され、次のような機能分離が明示されています。

- Praos/TPraosによるスロットリーダー選出と確率論的ブロック生成

- Genesisによる初期ノードの安全な同期とチェーン選択の強化

- Tie Breakerロジックによるフォークの健全な解消

- マルチリーダー・マルチエラ対応による柔軟性の確保

Blueprintではこれらが「チェーンの選定(Chain Selection)」と「ブロック生成(Forging)」の責務として分離され、設計・実装・検証の対象をより明確にしています。

ストレージ層:ChainDBとImmutable / Volatileの二層構造

Haskell実装で採用されているChainDBは、Immutable(不変)な履歴と、Volatile(変動)な直近のチェーン候補を分離し、高速な同期と回復を可能にしています。

Blueprintでは、この構造を活用するにあたっての以下の要件が整理されています:

- 高速なブロック検索と切替(フォーク処理)

- 同期中の候補チェーン管理(Genesis仕様との連携)

- データ損失時のリカバリ設計(Mithrilやスナップショット利用)

今後他言語ノードを実装する際にも、このストレージ設計の意図と振る舞いを理解できるよう、Blueprintがその橋渡し役を担います。

MempoolとTx処理:分散型エントリポイントの再設計

Blueprintでは、Mempoolの役割も再定義されており、次のような分散化・軽量化・検証性を支える要素として整理されています。

- ノードごとのローカルMempool保持

- Txの再検証ロジック(チェーン変更に対応)

- TxSubmission2によるP2P拡散プロトコル

- 処理制限(バイト数・CPUステップ・メモリ)による公平性確保

これにより、Mempoolすら実装依存から切り離された仕様として再構築されており、Cardano 2.0においてはTx処理に関する多様性と柔軟性が高まると期待されます。

Plutus:スマートコントラクトの実行モデル透明化

スマートコントラクト言語「Plutus」も、Blueprint内で大きく取り上げられています。

- Untyped Plutus Core(UPLC)の文法、構文、評価規則

- CEKマシンによるステートマシン評価とコスト計算

- コストモデルとプロトコルバージョンの関係

- Script Fee計算の仕組みと手数料構成要素の可視化

これにより、Plutusスクリプトの透明性と再現性が飛躍的に高まり、開発者にとっての障壁が大幅に低下します。

Cardano 2.0の核心:構造の透明化と知識の再配布

Blueprintは、Cardano 2.0時代の出発点として、次の3つの変革を示しています。

- 構造の透明化:あらゆるプロトコルと実装構成が視覚化・文書化される

- 知識の再配布:特定の企業や言語に依存せず、誰でも実装できる状態を整備

- 開発とガバナンスの分離と接続:技術仕様とCIPプロセスが連携しながら独立進化できる構造へ

こうした基盤こそが、カルダノが“社会インフラ”として自律・拡張していくための基礎技術=Cardano 2.0の胎動であるといえるでしょう。

次章では、さらにBlueprintの「思想的側面」、すなわち設計を開かれた公共財とする構造が、カルダノというプロジェクト全体の方向性とどのように結びついているのかを考察していきます。

第3章|「プロトコルが読める社会」へ──設計図が示す思想と構造

カルダノBlueprintの意義は、単なる技術文書の整備にとどまりません。それは、私たちが生きるこの時代において、テクノロジーと社会、設計と秩序、中央集権と分散主義の接点にある思想的なプロジェクトでもあります。

IOGが「Blueprint」と名付けた理由は、技術仕様を整理するだけではなく、社会を形づくる新しい設計図を公開するという意思表示でもあるのではないでしょうか。

誰が未来を設計するのか?

私たちの社会はこれまで、政治や金融、経済の「設計」を政府や企業といった中央主体に委ねてきました。しかし、ブロックチェーン、特にカルダノのような分散型プロトコルの登場は、その構造を根底から問い直しています。

Blueprintはその文書構造そのものが問いかけています──

「誰がプロトコルを読むのか?」

「誰がプロトコルを設計するのか?」

「誰がその仕様を信頼し、守り、進化させるのか?」

Blueprintはこの問いに対して、「誰もが読めて、誰もが貢献できるプロトコル」という構想を提示しています。

公共財としてのプロトコル

Blueprintは、仕様や構造をMarkdown・Mermaid・CDDL・JSONといったオープンかつ実装非依存な形式で表現しています。これにより、以下のことが可能になります。

- ノード開発者、dApp開発者、研究者、政策提言者、誰でも「読むこと」ができる

- GitHubを通じて「書き換え」「議論」「改善」に参加できる

- ソフトウェアだけでなく「制度設計やガバナンス構造の透明化」にも応用できる

つまり、プロトコルが「読める」ということは、そのプロトコルの設計や運用に対して市民がアクセス可能になるということでもあります。それはまさに「プロトコルが公共財になる」ことを意味します。

知識の中央集権を解体する構造

Blueprintは、形式的に分散している知識(Haskell実装、ドキュメント、仕様書、テストコードなど)を整理・翻訳する役割を果たします。これは単なる整備作業ではなく、知識の中央集権構造を解体する行為です。

これまでのWeb3プロジェクトの多くが「コードはオープンだが、読み解けるのはごく一部のエリート開発者のみ」という現実を抱えてきました。Blueprintはそこに対して、「プロトコルを誰もが読める社会」の実現を目指しています。

この構造は、分散型ネットワークにおける**「情報の平等性」「参加の対称性」「開発の流動性」**を実現する基礎となります。

ブロックチェーン・ガバナンスへの波及

このBlueprint的アプローチは、やがてカルダノのオンチェーン・ガバナンスにも波及していくと考えられます。

- CIP(Cardano Improvement Proposal)の内容とBlueprintのリンク強化

- ノードやプロトコルの改善提案を、Blueprintベースで視覚的・構造的に評価可能に

- 技術仕様と社会的意思決定の接続点として、Blueprintが“ガバナンスの教科書”になる

「技術と民主主義は矛盾しない」──それがカルダノが掲げる価値の一つであり、Blueprintはその思想を体現する構造体なのです。

「読める設計図」を手にした社会は何を変えるのか?

最後にもう一度問い直しましょう。

もし国家の金融政策、選挙制度、福祉分配メカニズムがすべて「Blueprint」で明文化されていたとしたら?

そしてそれを誰もが読めて、GitHubでコメントし、Pull Requestを出せる世界だったとしたら?

それは、もはや国家ではなく、コードによって構築される新たな政治単位=プロトコル国家(Protocol Nation)の姿かもしれません。

この章で見たように、Blueprintはその萌芽をカルダノの中に芽吹かせています。次章では、そうした構想が今後どのように「通貨」や「金融」の再構築と交差し、戦争と秩序の狭間にある世界においてどのような意味を持つのかを探っていきたいと思います。

第4章|Cardano × 新世界秩序──通貨・金融・戦争の交差点

2025年、世界は明らかに新たな秩序形成の分岐点に立っています。

トランプ大統領によるイラン核施設への攻撃は、単なる地域紛争の域を超え、エネルギー・通貨・安全保障といった国際システムの根幹に大きな揺さぶりをかけました。各国は「国家の外」にあるオルタナティブな基盤を模索し始め、ドル基軸体制や国際金融秩序に対する根本的な再検討が始まろうとしています。

このような中で、Cardano Blueprintが描く「分散型かつ実装独立な設計図」は、テクノロジーによって秩序を再定義しようとする動きそのものに他なりません。

通貨の信頼が失われたとき、何が代わりとなるのか?

歴史を振り返れば、通貨や信用の崩壊は常に戦争や大変動の前後に起こってきました。金本位制の崩壊、ドルと石油の結びつき、そして現在起きている「ドルの武器化(weaponization of the dollar)」──これらは通貨が単なる交換手段ではなく、「地政学的な秩序ツール」であることを示しています。

しかし、今その秩序が揺らいでいます。SWIFT排除、制裁リスク、資産凍結、CBDCの中央集権性への懸念──こうした動きの中で、国境なき決済インフラ、分散的な信用基盤への需要が加速度的に高まっているのです。

そこで浮上するのが、カルダノのようなブロックチェーンが持つ「非国家的通貨基盤」としての可能性です。

Blueprintが描く「非国家型通貨インフラ」

Cardano Blueprintが提示する仕様は、単なるノード設計図ではありません。それは、以下のような通貨・金融インフラの分散型代替モデルを内包しています。

- 誰でも読み、実装できる決済プロトコル

- ハードフォークもオンチェーンで管理できるガバナンス設計

- スマートコントラクトで構築可能な中央銀行機能(ステーブルコイン、国債管理)

- Mithrilによる検証済スナップショットの分配=決済レイヤーの再構築

- Hydraによるローカル決済のスケーラビリティ確保

このような構造が、米中露といった国家ベースではなく、コードを通じて国際金融秩序を設計し直すための「分散型プロトコル国家」の原型となり得るのです。

「戦争と金融の再編」におけるカルダノの意味

戦争は軍事的現象であると同時に、金融・通貨秩序のリセットボタンでもあります。

歴史的に見ても、第一次世界大戦後の金本位制崩壊、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制、そして1971年のニクソン・ショックとオイルマネーの誕生──いずれも戦争と金融変革は連動してきました。

2025年、世界が再び「リセット」を迎えるとすれば、その新たな座標軸となり得るのが、プロトコルが秩序を定義するカルダノのような基盤です。

Blueprintが示したのは、まさにその秩序を「誰でも読める形」で開放したという意味において、新時代の金融秩序における最初の公開設計図と位置づけることができます。

「カルダノ国家」は幻想ではない

Blueprintは単なるドキュメントではありません。

それは、通貨・金融・計算・合意形成の全体構造を実装独立で表現した「憲法にも似たもの」でもあります。

もしそこに、

- 国民=ADA保有者

- 財務省=Treasury

- 議会=CIPとオンチェーン投票

- 裁判所=スマートコントラクト

- 銀行=Djed、iUSD、WSTなどのステーブルコイン

といった構造が揃ってくれば、それはすでに「Cardano国家」モデルの骨格だといえるのではないでしょうか。

次章では、こうした分散型国家モデルへの布石として、Blueprintがどのようにノード・ガバナンス・経済設計を統合し、カルダノを社会の新たな基盤へと押し上げていくのかを探っていきます。

第5章|カルダノはどこへ向かうのか?──Blueprintが照らす未来予測

Cardano Blueprintが明らかにしたのは、カルダノが単なるブロックチェーンプロジェクトにとどまらず、技術、金融、社会制度、国家モデルの再構築までを視野に入れたインフラのビジョンを描いているという事実です。

この章では、Blueprintを踏まえて、カルダノが今後どこへ向かうのか、何を実現しようとしているのかについて、いくつかの重要な未来像を提示していきます。

1. 分散型ノードとマルチ実装の定着:Cardano Coreの多様性

Blueprintが最も具体的に変えようとしているのは、カルダノ・ノードの実装構造です。Haskell製のcardano-nodeに加え、現在ではRust実装(Amaruなど)や軽量ノード(browser-based clientsなど)も台頭しており、Blueprintはそれらの共通仕様書=翻訳基盤として機能します。

今後は、開発者が自身の目的に合ったノードを選び、最適化し、独自拡張を加えられるようになることで、カルダノは単一の仕様に依存しない、動的で多様なプロトコル社会へと変貌することが予想されます。

2. ガバナンスとの統合:Blueprint × CIP × Constitution

Blueprintは、オンチェーン・ガバナンスとの連携を見据えています。特に今後は以下のような連動が加速するでしょう。

- CIP(Cardano Improvement Proposal)がBlueprintの変更を提案し、

- GovToolによるオンチェーン投票によって正式承認され、

- Blueprintが技術仕様と民主的意思決定の統合ポイントとして機能する

さらに、カルダノ憲法(Cardano Constitution)の制定が進む中で、Blueprintは「技術的な憲法補論」としての役割を果たす可能性もあります。つまり、カルダノは法・経済・技術を接続する完全なメタプロトコル国家へと進化するのです。

3. スマートコントラクトの再評価:PlutusとBlueprintの融合

BlueprintはPlutusに関する構造も深く記述しています。これは、スマートコントラクトが技術者だけのものではなく、将来的に政策設計、商取引、契約行為に応用される“社会契約コード”であるという認識のもとに整理されています。

特に以下のような流れが加速すると思われます:

- Plutus V3の安定化とBlueprintによる設計仕様の視覚化

- ノーコード/ローコード型のPlutusエディタとの接続(Plinth等)

- 地方自治体・金融機関・NPOによるオンチェーン契約の実用化

この動きは、スマートコントラクトを“読める”だけでなく、“書ける”社会の実現を意味します。

4. Cardano国家モデルのプロトタイピング:Blueprintは設計書、MithrilとHydraは物流インフラ

Blueprintが描く設計図の実装として、以下の技術群が社会的インフラの役割を果たしていくと考えられます。

- Mithril:ノード不要で信頼できるブロックデータへのアクセス(国民IDと台帳の分離)

- Hydra:ローカル経済圏の即時決済インフラ(市民経済圏の形成)

- Leios:L1のスループット強化(国家運営基盤の拡張)

- Midnight:プライバシーと許可制の共存(司法機関に相当するレイヤー)

これらの技術がBlueprintに準拠した形で連携し始めたとき、私たちはそれをもはや「ブロックチェーン・プロジェクト」とは呼ばず、Cardano国家の試作運転(prototype civilization)と見なすことになるかもしれません。

5. AIとの融合と「自己学習型国家」への進化

最後に展望すべきは、BlueprintとAI(特にLLM)との接続です。Blueprintは構造的かつ文脈豊かな仕様ドキュメントであるため、LLMが学習するには最適な素材となります。

将来的には以下のような展開が予想されます:

- Blueprintを読み込んだAIエージェントによる「憲法監視官」や「プロトコル翻訳官」の誕生

- スマートコントラクトの自動生成、CIP提案の下書き支援などへの応用

- 分散型国家の中枢にAIが部分的に統治補助者として組み込まれる可能性

Blueprintはその入口であり、カルダノがAIを内包した自己進化型ネットワーク国家へと進む導線になるかもしれません。

次章では、これまで見てきたCardano Blueprintの構造、背景、技術、思想、未来像を統合しながら、いま私たちが手にしている「設計図」の意味を問い直してみたいと思います。

終章|設計図は未来を支配しない。だが、未来を選べる者は設計図を持っている。

Cardano Blueprintとは何だったのか──この問いをいま、改めて投げかけたいと思います。

それは仕様書であり、技術文書であり、知識の集合体であることに疑いはありません。

しかし、それだけでは語り尽くせない何かが、このBlueprintの中には流れています。

それは、分散型の未来を設計するという意志そのものです。

静かな「憲法制定」が、カルダノの中で始まっている

人類はこれまで、国家や通貨や法律といった秩序を、歴史の中で「設計」してきました。

しかしその設計は、往々にしてごく限られた支配層によって密室で行われ、「設計される側」である私たちには、その構造を知る手段すらありませんでした。

しかし今、カルダノというオープンなネットワークの上で、その構図が静かに転換しようとしています。

Blueprintは、「設計図を公開する」という行為を通じて、誰でも設計の中身を読める世界、すなわち「設計に参加できる未来」を提示しています。

それは憲法の制定に等しいほどの意味を持ち、プロトコルによる秩序とその透明性は、次なる文明の出発点となるのかもしれません。

設計図が支配するのではなく、設計図を読める社会が自ら選択する

Blueprintは、未来を規定しません。それは「こうしなければならない」と命じるものではなく、「こうすればこうなる」という構造を示すだけです。

つまり、Blueprintは未来を強制するものではなく、未来を選択可能にする道具なのです。

この思想こそが、中央集権と分散の決定的な違いであり、Cardanoが目指す秩序の本質です。

- 中央集権は「未来を命令」し、

- 分散型ネットワークは「未来を提案」し、

- プロトコル国家は「未来を自ら設計」します。

Blueprintはその中で、設計の地図を公開することで、私たちが自ら未来をデザインできる土壌を整えようとしているのです。

Cardano国家とは、未来を自ら設計する人々の集合体である

国家とは、法と通貨と参加によって構成される集合体です。

- カルダノには、通貨ADAがあり、

- 憲法としてのCardano Constitutionが準備され、

- そして今、Cardano Blueprintという設計図が整備されつつあります。

この三位一体が結びついたとき、それは単なるブロックチェーンではなく、コードによって運営される「自己決定型の社会秩序」として機能し始めるでしょう。

それが、私たちがここで「Cardano国家」と呼んできた構想の実体です。

最後に:未来を選ぶために、設計図を手に取るという選択を

戦争と分断が進むこの時代に、カルダノは設計図という名の静かな革命を起こしています。

このBlueprintを読むという行為そのものが、私たちがこの秩序に参加する第一歩なのです。

未来は、誰かに与えられるものではありません。

未来とは、自ら読んだ設計図の上に、自ら選びとって築いていくものです。

このBlueprintを手にしたあなたが、次にどのような未来を選び、設計していくのか──

それは、カルダノという「国家未満、文明以上」のネットワークに託された、最大の希望であり、問いなのです。

もしこの記事が気に入っていただけましたら、SIPO、SIPO2、SIPO3への委任をどうぞよろしくお願いいたします!10ADA以上の少量からでもステーキングが可能です。

シリーズ連載:進化するカルダノ・ベーシック

エポックな日々

ダイダロスマニュアル

ヨロイウォレット Chromeブラウザ機能拡張版マニュアル

Laceマニュアル

SIPOはDRepへの登録と活動もしております。もしSIPOの活動に興味がある方、DRepへの委任方法について知りたい方は以下の記事をご覧ください。また委任もぜひお願いいたします。

SIPOのDRepとしての目標と活動方針・投票方法

SIPOのDRep投票履歴:https://sipo.tokyo/?cat=307

ダイダロスの方は最新バージョン7.0.2で委任が可能になりました。

SIPOのDRep活動にご興味がある方は委任をご検討いただければ幸いです。

DRep ID:

drep1yffld2866p00cyg3ejjdewtvazgah7jjgk0s9m7m5ytmmdq33v3zh

ダイダロス用👇

drep120m237kstm7pzywv5nwtjm8gj8dl55j9nupwlkapz77mgv7zu7l

二つのIDはダイダロス以外のウォレットではどちらも有効です。ADAホルダーがSIPOにガバナンス権を委任する際に使用できます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。